Was genau ist Upcycling und wie unterscheidet es sich vom Recycling?

Share

Wenn ich an Upcycling denke, sehe ich nicht nur einen alten Stoffrest, der wiederverwertet wird. Ich sehe eine Einladung: mach etwas Neues, Schönes und Sinnvolles daraus. Ich bin 20, habe eine kleine Marke gestartet und Upcycling ist für mich mehr als Technik. Es ist Haltung. In diesem Text erkläre ich dir, was Upcycling genau bedeutet, worin der Unterschied zum Recycling liegt, welche ökologischen und wirtschaftlichen Folgen beide Strategien haben und wie du selbst beginnen kannst, ohne dabei in nachhaltige Buzzwords zu verfallen.

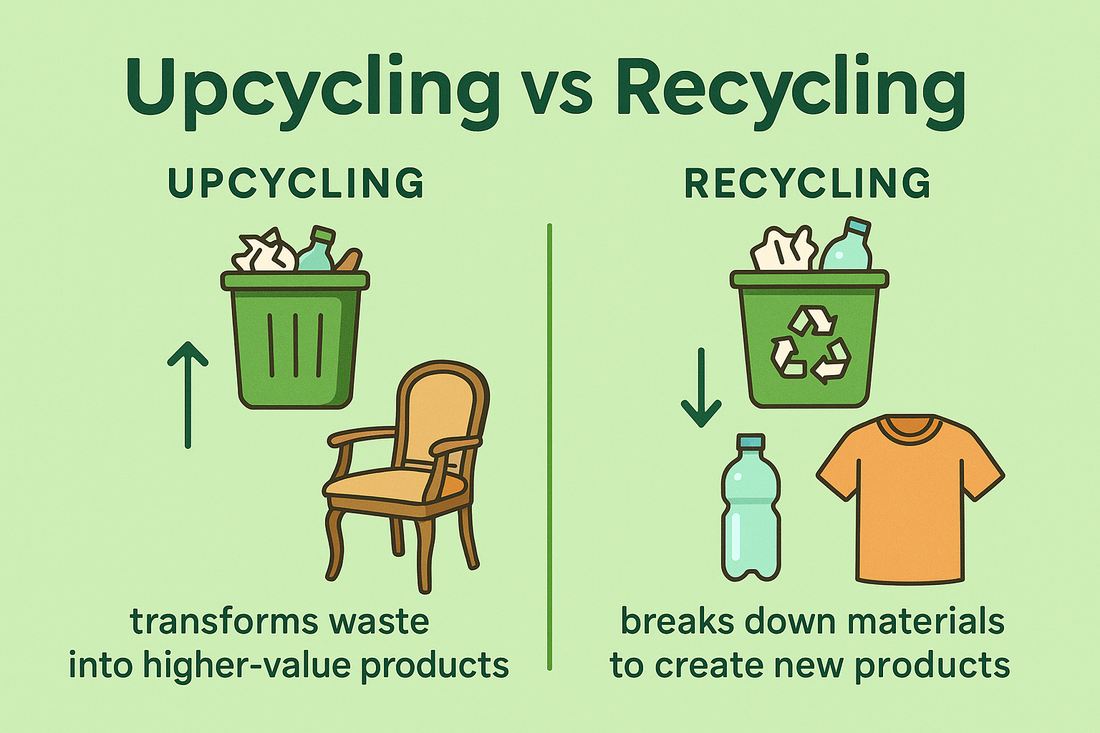

Kurzversion vorweg: Upcycling verwandelt Abfall oder Restmaterialien in etwas Wertvolleres oder Neues mit höherer Qualität; Recycling zerlegt Materialien und verarbeitet sie wieder in denselben oder andere Rohstoffe. Aber die Unterschiede gehen tiefer in Energieverbrauch, Kreativität, Lieferketten und in die Frage, wie wir Werte schaffen.

Warum das wichtig ist: Wenn du als Konsument oder Gründer nachhaltige Entscheidungen treffen willst, hilft dir das Verständnis von Upcycling versus Recycling, bessere Produkte zu wählen oder Geschäftsmodelle zu entwickeln, die wirklich ressourcenschonend sind.

Achtung: Ich schreibe hier aus Perspektive eines Gründers, die praktische Erfahrungen mit Stoffresten, kleinen Produktionsläufen und Kundenkommunikation hat. Das ist kein wissenschaftlicher Aufsatz, es ist ein praktischer Guide, ehrlich und aus dem Alltag.

Was ist Upcycling?

Upcycling bedeutet, ein bestehendes Material, ein Produkt oder einen Gegenstand so zu verändern, dass dessen Wert steigt, sei es praktisch, ästhetisch oder emotional. Aus einer ausgemusterten Jeans wird eine Tasche mit Charakter; aus Stoffresten entstehen Abschminkpads, die länger halten als Einwegprodukte. Beim Upcycling geht es nicht nur um Abfallvermeidung, sondern darum, dem Ausgangsmaterial eine neue Geschichte zu geben.

Ein paar Eigenschaften von Upcycling:

-

Es arbeitet oft mit Einzelstücken oder Kleinserien.

-

Es betont Design und Storytelling: Jedes Stück trägt die Herkunft in sich.

-

Es kann lokal und handwerklich erfolgen, perfekt für kleine Marken und Manufakturen.

-

Es spart oft Energie, weil kein energieintensives Schmelzen oder Aufbereiten nötig ist (abhängig vom Material).

Was ist Recycling?

Recycling beschreibt Prozesse, bei denen Materialien gesammelt, sortiert, mechanisch oder chemisch aufbereitet und dann wieder als Rohstoff eingesetzt werden. Aus Altglas wird neues Glas, aus PET-Flaschen werden Fasern für Textilien. Recycling ist ein zentrales Element einer Kreislaufwirtschaft, weil es Rohstoffverbrauch reduziert und Abfallmengen verringert. Aber Recycling hat Grenzen: Qualitätseinbußen, Sortierprobleme und hoher Energiebedarf bei manchen Verfahren sind reale Herausforderungen.

Eigenschaften von Recycling:

-

Geeignet für große Mengen standardisierter Materialien.

-

Oft industrialisiert und zentral organisiert.

-

Kann Downcycling beinhalten: hochwertige Materialien werden zu minderwertigeren Produkten (z. B. Papiermischungen).

- Hängt stark von Infrastruktur und Marktpreisen für Rohstoffe ab.

Direkter Vergleich: Upcycling vs. Recycling

Wertschöpfung:

-

Upcycling erhöht häufig den wahrgenommenen oder tatsächlichen Wert eines Objekts durch Design und Handwerk.

-

Recycling stellt Material wieder als Rohstoff zur Verfügung, der Produktwert wird oft erst in neuen Produktionsschritten erzeugt.

Energie- und Ressourcenverbrauch:

-

Upcycling kann sehr energieeffizient sein, weil keine aufwändige Aufbereitung nötig ist.

-

Recycling benötigt Energie für Sortieren, Reinigen und Verarbeiten; bei einigen Materialien ist dieser Aufwand hoch.

Skalierbarkeit:

-

Recycling ist leichter zu skalieren, weil es auf großen Mengen basiert.

- Upcycling ist oft besser für kleine, regionale Produktionen geeignet.

Qualität des Outputs:

-

Upcycling führt zu Unikaten oder Kleinserien mit oft höherer Qualität oder Einzigartigkeit.

-

Recycling kann zu Qualitätsverlusten führen (Downcycling), aber bei modernen Verfahren ist auch hochwertiges Recycling möglich.

Emotionaler Wert & Storytelling

-

Upcycling bietet starke Narration: Herkunft, Hände, Prozess. Das ist für Markenkommunikation Gold wert.

-

Recycling ist konkret, technisch und weniger emotional, aber essenziell für systemische Ressourcenkreisläufe.

Praktische Beispiele, damit das Bild klarer wird

-

Upcycling: Aus alten Leinenvorhängen werden Brotbeutel und Kosmetiktaschen. Jeder Beutel hat andere Farbmuster und eine Geschichte: „Dieses Stück kommt von einem ehemaligen Theaterkostüm.“

- Recycling: Gesammelte Textilabfälle werden mechanisch zu Flocken verarbeitet, zu Garn versponnen und als Füllmaterial für Dämmstoffe oder Polster verwendet.

Ökologische Betrachtung — welches ist besser?

Es gibt kein pauschales „besser“. Beide Ansätze sind Teil der Lösung. Upcycling ist großartig, um unmittelbar Wert zu schaffen und Bewusstsein zu bilden. Es verhindert, dass brauchbare Stoffe sofort thermisch verwertet oder deponiert werden. Recycling ist systemrelevant, wenn große Mengen zu managen sind oder wenn Materialien technisch wiederaufbereitet werden müssen, weil sie nicht mehr in Originalform nutzbar sind.

Ein wichtiger Punkt: Upcycling verhindert oft, dass Materialien überhaupt in die Sortier- und Aufbereitungsinfrastruktur gelangen, das spart Transporte und Verarbeitung. Aber Upcycling allein reicht nicht: nicht jedes Material ist für Upcycling geeignet, und nicht aus jedem Abfall lässt sich ein hochwertiges Produkt herstellen. Für eine echte Kreislaufwirtschaft brauchen wir beides.

Wirtschaftliche Aspekte

Upcycling eröffnet Nischenmärkte und erlaubt oft höhere Verkaufspreise, weil die Produkte einzigartig sind. Das ist ideal für kleine Labels, Manufakturen und Kreative. Allerdings ist die Materialbeschaffung unregelmäßig, und die Produktion ist arbeitsintensiver. Recycling ist kapitalintensiver, benötigt Infrastruktur und bringt skaleneffiziente Lieferketten. Unternehmen, die beide Strategien kombinieren, können resilienter sein: Upcycling für Premiumprodukte, Recycling für Massenrohstoffe.

Wie du als Gründer oder Konsument Upcycling versus Recycling sinnvoll einsetzt

Für Gründer:

-

Prüfe die Materialquelle: Sind die Reste qualitativ geeignet für ein Lifestyle-Produkt?

-

Entwickle Prototypen und teste die Nachfrage. Upcycling-Produkte verkaufen sich oft besser mit Storytelling und guten Fotos.

-

Baue Partnerschaften mit Textilherstellern, Schneidereien oder Secondhand-Shops auf, um Material kontinuierlich zu bekommen.

- Kombiniere: Nutze Upcycling für Markenprodukte und Recycling-Rohstoffe für Füllungen, Verpackungen oder weniger sichtbare Komponenten.

Für Konsumenten:

-

Unterstütze lokale Marken, die transparent arbeiten.

-

Frage nach Herkunft des Materials: War das Material recycelt oder upgecycelt? Beide Antworten sind gut, aber unterschiedlich wertvoll.

- Reparieren statt ersetzen: Das ist Upcycling im kleinsten Format.

Fallstricke & Missverständnisse

-

„Greenwashing“: Nicht alles, was als „Upcycled“ beworben wird, ist ökologisch sinnvoll. Manche Labels kleben nur ein „upcycled“-Label auf Massenware. Hinterfrage Herkunft, Produktionsweise und echte Einsparungen.

-

Überbewertung von Upcycling: Upcycling ist toll, aber es löst nicht das Problem von Überproduktion. Wenn Marken Upcycling als Absolution nutzen, während sie weiterhin massiv produzieren, entsteht ein Problem.

- Logistische Grenzen: Wenn Upcycling-Produkte über lange Strecken transportiert werden, kann der ökologische Vorteil schrumpfen. Regionalität bleibt ein starker Hebel.

Tipps: So startest du mit Upcycling (praktisch & schnell)

-

Material-Scout: Suche lokale Nähereien, Stoffläden, Theaterfundus oder Bekleidungshersteller. Oft liegen dort hochwertige Reststoffe ungenutzt.

-

Mini-Kollektion: Starte mit 5–10 Prototypen. Teste Preise und Messaging auf Märkten oder Online.

-

Transparenz: Erzähle offen, woher das Material kommt. Menschen kaufen Geschichten.

-

Qualitätssicherung: Prüfe Waschbarkeit, Festigkeit und mögliche Schadstoffe. Nicht jedes Altmaterial ist hygienisch unbedenklich.

- Skalierbarkeit planen: Wenn die Nachfrage steigt, kläre, wie du Material in größerer Menge organisieren kannst, vielleicht durch Kooperationen oder Sammelaktionen.

Wie Upcycling deine Marke stärken kann

Upcycling schafft Differenzierung. Wenn du kleine Serien aus Reststoffen anbietest, hast du Produkte, die sich emotional verkaufen. Kunden erinnern sich an Unikate. Zudem schaffst du Content: „Behind the scenes“, Materialgeschichten und Tutorials. All das stärkt SEO, Social Media und die Bindung zur Community.

Schlusswort

Für mich ist Upcycling eine Art Versöhnung mit dem Material. Es lehrt dich, genauer hinzuschauen und das Potenzial in Nebensächlichkeiten zu sehen. Recycling ist die systemische Antwort, die groß gedacht werden muss. Upcycling ist die praxisnahe, kreative Antwort, die bei einzelnen Menschen und Marken beginnt. Beide gehören zusammen, weil sie unterschiedliche Hebel bedienen. Wenn wir ernsthaft Ressourcen sparen wollen, brauchen wir die Technik und die Seele: Recycling und Upcycling, Industrie und Handwerk, Effizienz und Ästhetik.